ダニ、住環境、気象要因とアレルギー疾患(その3)ぜん息と気象

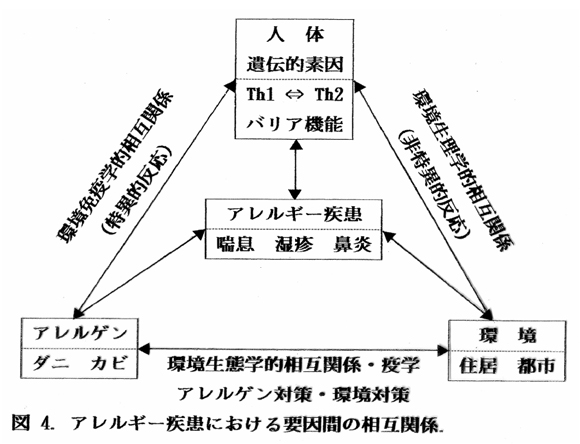

環境をどのようにみるか

環境の影響をどのように解析するか

中部大学応用生物学部

環境生物科学科

環境動物 須藤千春

喘息と気象要因・予測

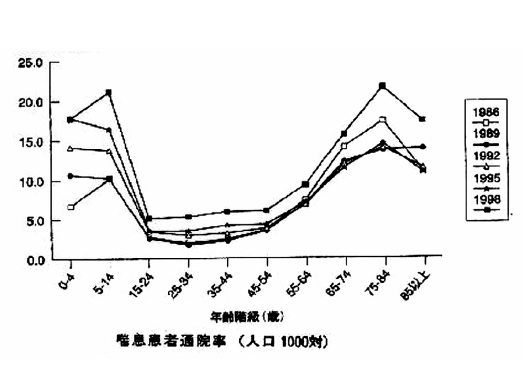

気管支喘息は気道の反応性亢進という特徴を有し、広範な気道の狭窄によって呼吸困難な症状を表す疾患である。

大きく、小児型と中高年型に分けられる。

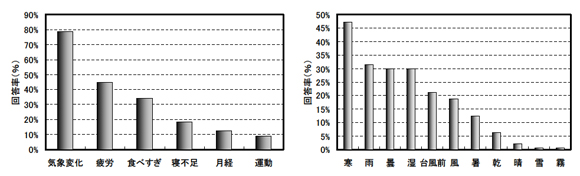

1.喘息の悪化要因

気象の変化は、喘息の発作要因であり、特に寒さや雨、曇天が重要な発作要因である(小林節雄)。

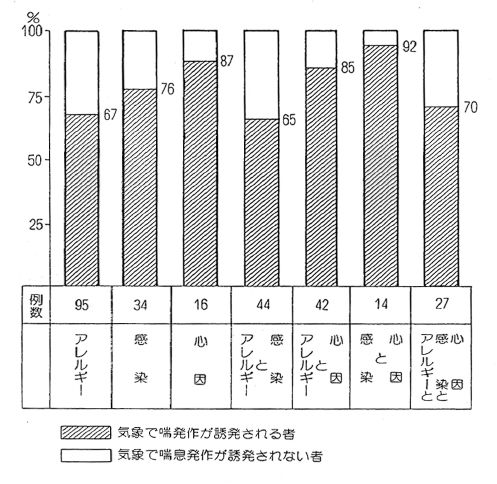

2.喘息の成因別にみた気象要因の影響

喘息の成因をアレルギー、感染、心因に分けて検討すると、心因性の喘息では気象要因の影響が特に大きかった(小林節雄)。

3.喘息患者の月別搬送数

名古屋市消防局の喘息救急搬送数は10ー1月に多く、次いで2ー5月、6ー9月と少なくなった。すなわち、秋から初冬に多いといえる。

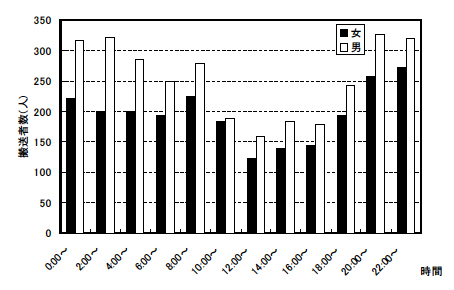

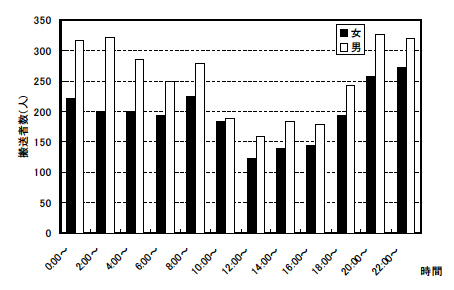

4.喘息患者の時刻別搬送数

救急搬送数は、昼間よりも夜間に多かった。

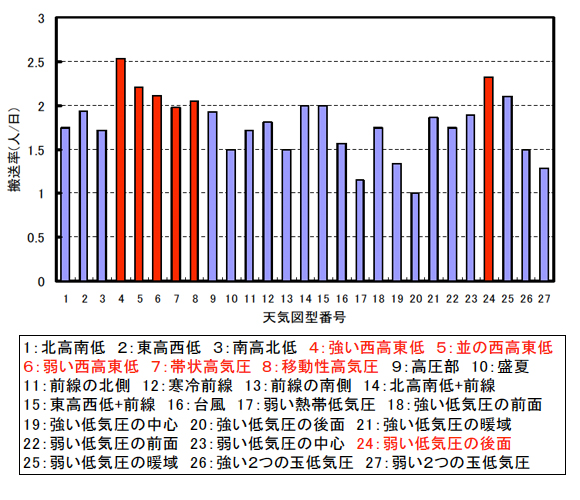

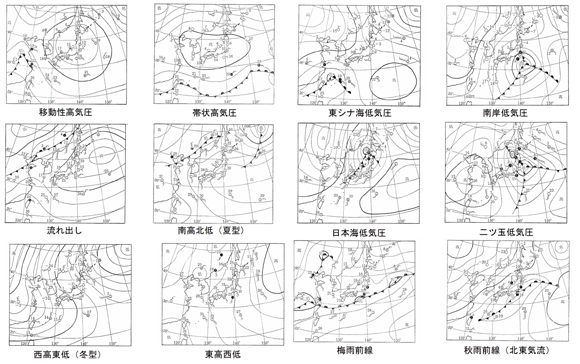

5.喘息と天気図型(1)

喘息の搬送数は東低西高型、移動性高気圧型および低気圧の後面で多くなる傾向がみられた。

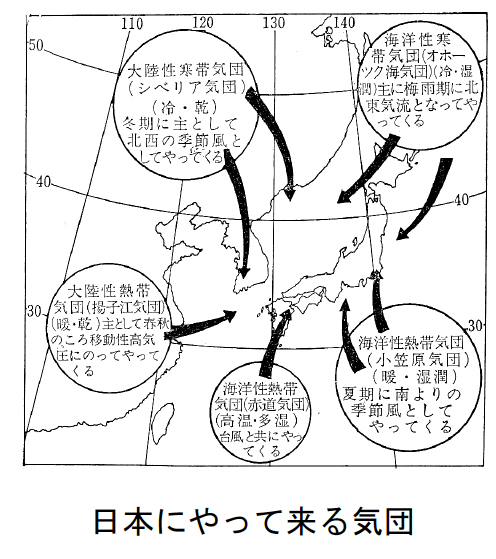

6.日本の気象

7.喘息と天気図型(2)

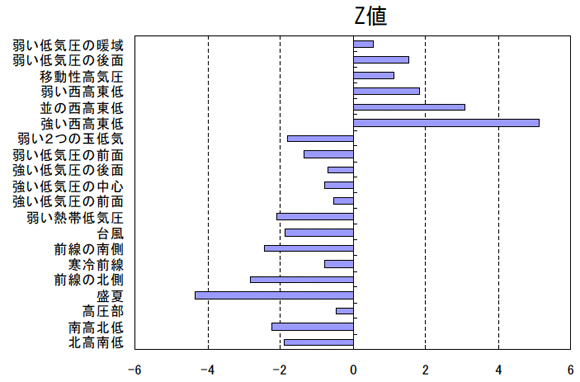

統計学的に、喘息は西高東低型の日に多いという傾向が示された

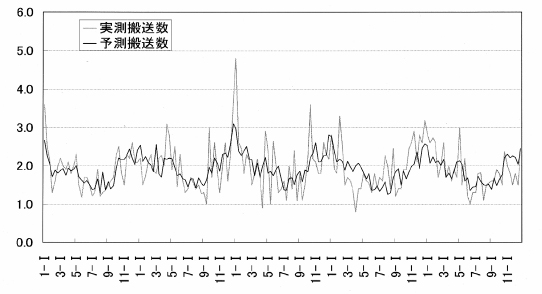

8.喘息の発症予測

重回帰分析により予測式を作り、予測値と実測値を比較した。この結果より、喘息の発症予測ができると考えられた。

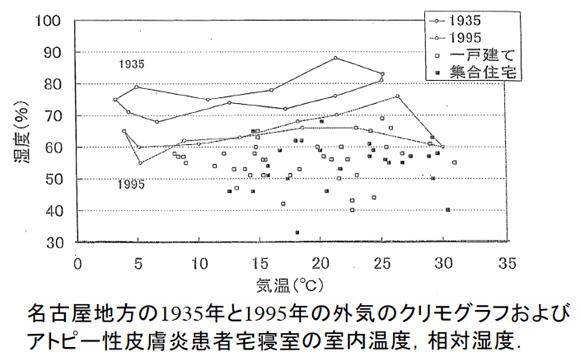

名古屋地方

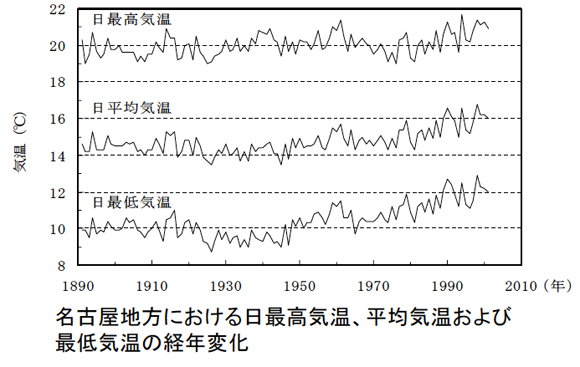

1.名古屋における外気温の変化

1980年から2000年までの外気温の変化を検討した。日最高気温に大きな変化は認められなかったが、日平均気温、日最低気温は、1950年以降顕著に上昇した(約2℃)。

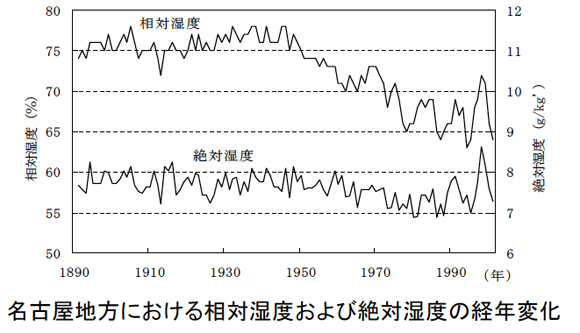

2.名古屋地方における相対湿度および絶対湿度の変化

年平均相対湿度は1980年まで75%以上であったが、その後低下し、現在では65%前後になっている。また近年は年度による相異が大きくなっている

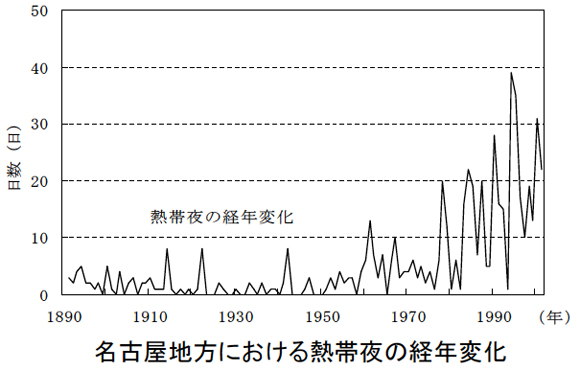

3.名古屋地方における熱帯夜の経年変化

1965年以後、熱帯夜が顕著に多くなっている

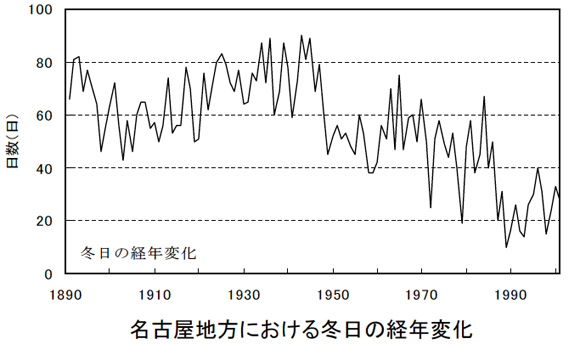

4.名古屋地方における冬日の経年変化

1950年以前、冬日は年60~80日あったが、近年では20~30日になっている

5.外気温湿度と室内温湿度

1935年の平均湿度は75%であったが、1995年の平均湿度は65%であった。患者宅の湿度はそれよりも低くなっている。

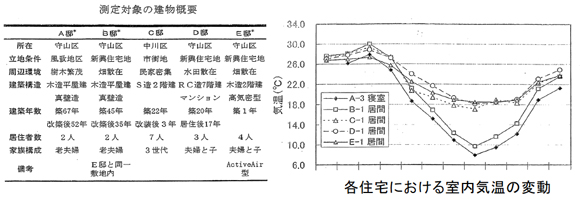

6.室内温湿度の実態

暖房していない2戸では、冬期の室温が10℃前後、暖房している3戸では18℃前後であった。前2戸は、高齢者宅、後3戸は若い人の住宅であった。

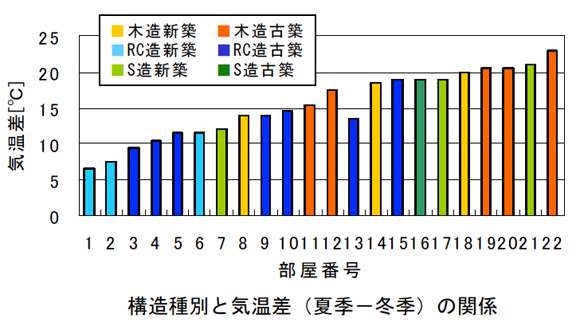

7.各種住宅における気温の年較差の比較

古い住宅では気温の年較差(夏季-冬季)が20℃位あったが、新しい住宅では10℃以下の家庭が多かった。

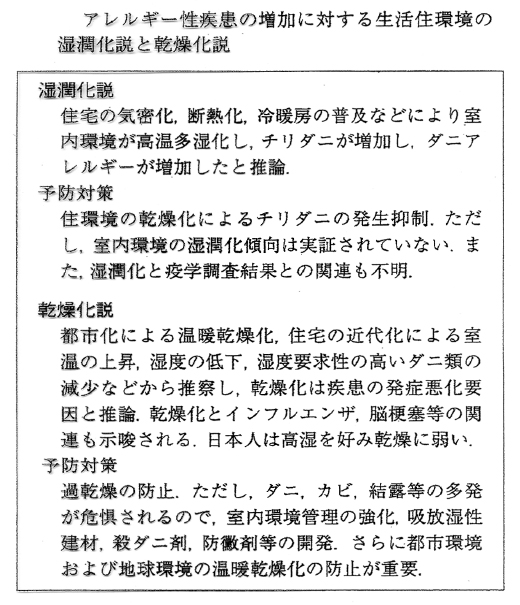

湿潤化説と乾燥化説

まとめ

- 喘息患者は秋~冬に多く、湿度低下の影響が大きいと推定された。

- 喘息患者発生の予測式を作成した。この予測式を用い、喘息の予防システムを確立したい。